|

2024/11/6

|

||

相続手続で出生から死亡までのすべての戸籍が必要な理由 |

||

|

不動産の相続登記をはじめ、銀行などの口座解約といった相続手続では、ほぼ必ずと言っていいほど、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。出生から死亡までの戸籍と言われても、日頃から戸籍に接する機会が少ない場合、どうして出生から死亡までの戸籍が必要なのか、また、出生から死亡までの戸籍というのがどのようなものかが分かりにくいかもしれません。 今回は、相続手続で出生から死亡までの戸籍が必要な理由について解説します。  相続手続で出生から死亡までのすべての戸籍が必要な理由

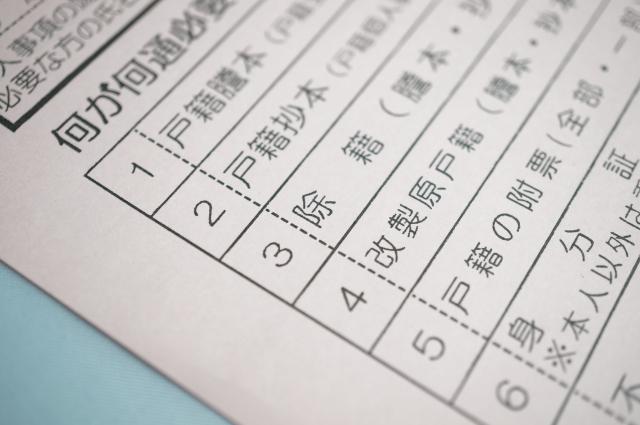

1.相続人を確定させるため 民法では、相続人の範囲について定められています。第1順位は子や孫などの直系卑属、第2順位は親や祖父母などの直系尊属、そして第3順位は兄弟姉妹や甥姪です。なお配偶者は常に相続人となります。 亡くなった方の財産について相続する場合、遺言書が無ければ相続人全員の話し合いによって、誰がどの遺産を相続するかを決めることになります。これを遺産分割協議といいますが、もし、一部でも相続人が遺産分割協議に加わっていないと、その遺産分割協議は無効です。 したがって、相続手続において相続人を確定させる作業は非常に重要なものなのですが、その確定作業に用いられるのが亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」というわけです。 2.戸籍が作り変えられたり、別の戸籍に異動することがある 日本の戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族法上の身分関係を登録・公証する制度であると言われています。簡単に言えば、戸籍が作られるのは日本国籍の人のみであり、そこには親子、兄弟、夫婦といった親族関係やいつ生まれていつ亡くなったということなどが記録されます。 また、現在の戸籍は一組の夫婦とその(未婚の)子という単位で作られており、子が婚姻すると親の戸籍から除かれて、子の夫婦を一つの単位とした戸籍が新しく作られます。 このほか、戸籍は法律の改正、転籍、離婚などの理由で新たに作られることがあり、また、養子縁組などによって、それまでの戸籍から新しい戸籍へ異動することもあります。 このように1人の戸籍であっても上記のような事由によって、何通も存在することになるわけですが、さらに重要なことは、新たな戸籍が作られるときに、以前の戸籍に載っている情報のすべてが書き移されるわけではないということです。 例えば、ご自身の子が婚姻によって戸籍から除かれた後、法律の改正によって新しい戸籍に作り変えられた場合、子の情報は新しい戸籍には書き移されません。しかし、新しい戸籍に子についての記載がないからと言って、子がいないことにはなりません。 この例からも分かるように、一人の戸籍が何通もある場合、その最後の(=死亡の記載がある)戸籍からだけでは、相続人を確定させることはできません。 したがって、相続人を確定するには、最後の戸籍から出生までさかのぼって戸籍を確認する作業が必要になるわけです。 戸籍には以前の本籍地やその筆頭者が記載されますので、それを足掛かりにして戸籍をさかのぼることになりますが、その際、戸籍が何通になるかは、婚姻や離婚、市区町村をまたがる転籍など、戸籍が編製される事由の回数にもよるため、ひとり一人異なることになります。 なお、戸籍に記載されている人が全員除籍されてしまったものを「除籍謄本(じょせきとうほん)」、法律の改正により新しい戸籍に作り変えられたものを「改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)」と言います。 よく「戸籍を集めるだけでも大変だった」と聞くことがあるのはこのあたりにも原因があるでしょう。ただ、今では、戸籍の広域交付の制度が始まり、最寄りの役所で全国各地にある戸籍をまとめて取得できるようになりましたので、戸籍集めの負担はだいぶ解消されるのではないでしょうか。

|

||

| |